担当医

【小児・内科・脳神経外科・診療時間】

院長先生が担当です。

院長先生の診療は予約は不要です。

※予防接種も予約不要

月・火・木・金・土: 9:00~12:00

火・木 : 16:00~19:00

【小児・アレルギー科・診療時間】

宏子先生が担当です。

宏子先生の診察には予約が必要です。

月~土: 9:30~12:00

月・水・金: 16:00~19:00

【予防接種・乳幼児健診】

16:00~17:00 月・水・金

13:00~14:00 水

アレルギーについて

当科では、食物アレルギーや気管支喘息などのアレルギー疾患に力をいれています。

食物アレルギーについては、アレルゲン検索のための血液検査、皮膚テスト、食物経口負荷テストなど各種検査を行ない原因を調べています。

また重症の人に対しては、大阪市立大学付属病院で、アレルギーグループの先生と一緒に様々な食物負荷テストも行っています。

「正しい診断に基づいた必要最小限の原因食物の除去」による食事療法、スキンケアー、それぞれの方に合ったテーラーメイドの治療を目指しています。

管理栄養士による食物アレルギーに対する栄養指導も行っていますので、ご利用下さい。

小児では アレルギーがあってもその発育発達が一番重要です。健やかな成長ができるよう 保護者の方々と一緒に子どもたちを見守りたいと思っています。

★診察時には母子手帳をお持ちください。

<当院での食物アレルギー検査について>

アレルギーの原因検索の検査

1)血液検査:

IgEや特異的IgE抗体 (RAST)など

最近ではコンポーネントの検査もできるようになってきましたので

合わせて実施しています。

例) 卵:オボムコイド

小麦:ω5グリアジン

ピーナッツ:Arah2 等

又必要に応じ好塩基球ヒスタミン遊離テストも実施しています。

2)皮膚テスト:

プリックテスト:専門のプリック針で皮膚を掻破しアレルゲンエキスを

1滴たらして判定します。

プリック・プリック:疑わしい食品にプリック針を刺し、

その針でプリックテストを行います。

パッチテスト:主に金属アレルギーで実施しています。

専門のパッチにエキスを付けて即時型、遅延型ともに

判定できます。

3)食物除去試験・・・

原因アレルゲンと疑われる食品を完全除去することに

より症状の変化(軽快度)を経過観察して判定します。

4)食物経口負荷試験・・・

食物除去試験によって軽快した例に対し、原因アレルゲンを

摂取して反応を観察して判定します。

重症の場合は、大阪市立大学付属病院で

アレルギーグループと一緒に実施、それ以外は、当クリニックで実施しています。

★食物アレルゲンは検査の他 食物日誌などによってわかることも多いですので、

保護者の方には食物日誌をつけていただいています。

<アナフィラキシー>

アナフィラキシーは、食物、薬物、ハチ毒などが原因で起こる、即時型アレルギー反応の一つの臓器にとどまらず、皮膚、呼吸器、消化器、循環器、神経などの複数の臓器に重篤な症状が現れることです。

皮膚:全身性じんま疹や赤み、痒み

呼吸器:声がれ、咳、喘鳴、呼吸困難など

消化器:持続する腹痛、持続する嘔吐・下痢など

循環器:血圧低下、不整脈、

神経:活動性の低下、意識の低下など

アナフィラキシーショック

アナフィライシーにおいて、ショック症状を伴う場合アナフィラキシーショックと呼び、迅速な対応が必要です。抗ヒスタミン剤やステロイド剤の内服だけでなく※エピペンの使用が必要となります。

エピペン

アナフィライシーショックの時に使用します。

体重15kg~30kg未満用の0.15mg製剤

30kg以上用の0.3mg製剤の2種類があります。

エピペン接種にて約5分で症状が軽快します。

<スギ花粉舌下免疫療法>

当院でもすぎ花粉症の舌下免疫療法を始めました。

平成26年10月8日からすぎ花粉症に対する舌下免疫療法が保険適応となりました。

今までの治療であまり効果のなかったすぎ花粉症の患者様には、一つの新しい

治療法として期待されています。

まだ、子供さんの適応はありませんが、12歳からの方は実施することができます。

この治療法は、即効性は無く、2年3年と続けて行く中で効果が出てきます。

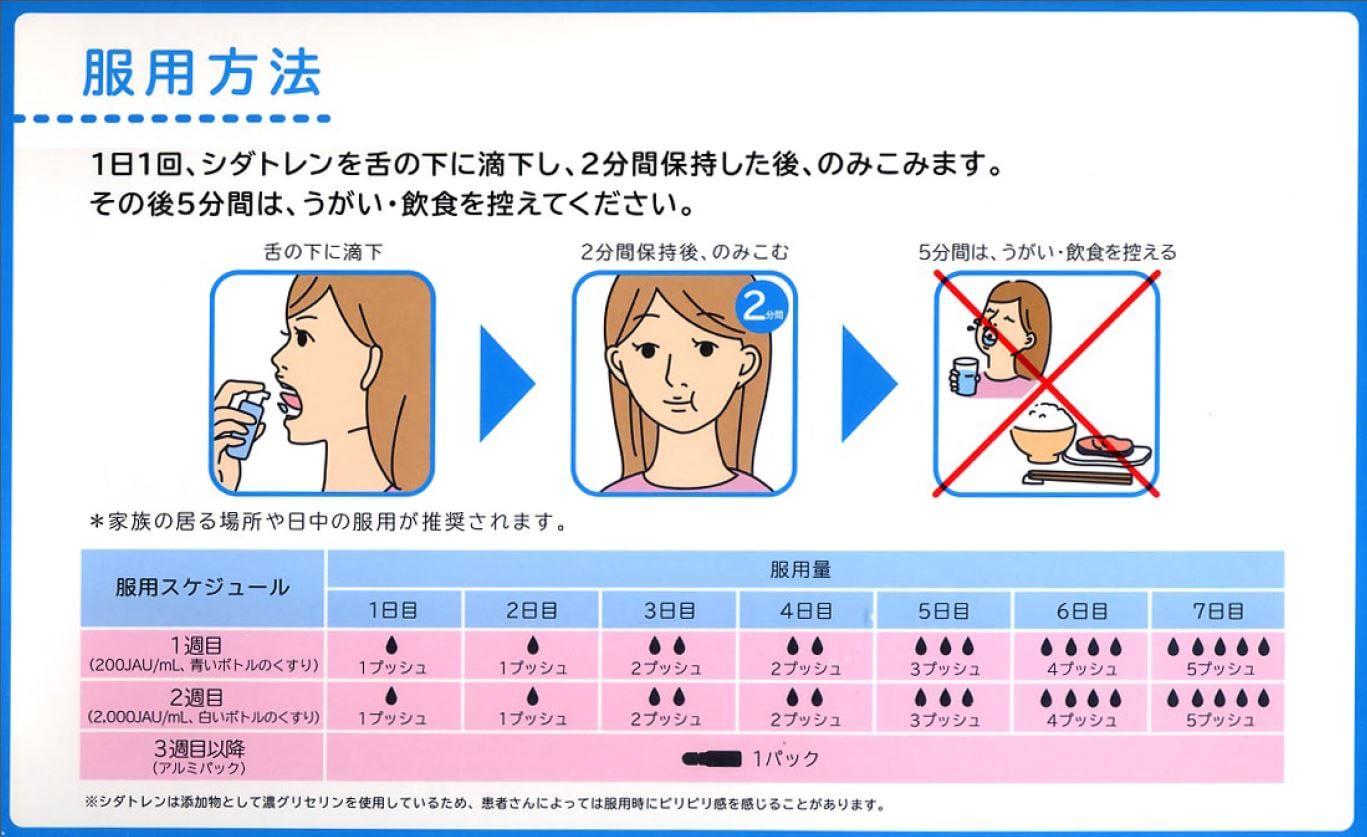

毎日毎日決められた量のお薬を舌の下に入れて2分間待ちその後飲み込む方法です。

以前からされていた皮下注射による免疫療法と同じ原理ですが、注射ではないので痛くないことと、病院まで毎日来られず家でできること(月2回受診が必要です)、またアナフィラキシーが起こりにくいことが長所と言われています。

本年は 6月から新たにスギ花粉の舌下免疫療法を開始いたしました。

この舌下免疫療法は、スギ花粉が飛散していない時に開始する必要があります。

冬までに維持期になるように出来るだけ早くに開始していただきたいと思います。

夏は比較的花粉などが飛んでいない時期ですので始めるいいチャンスです。

昨年開始された方々は、全員 今年の春のスギ花粉症の症状は軽症でした。

スケジュールと方法は下記の通りです。

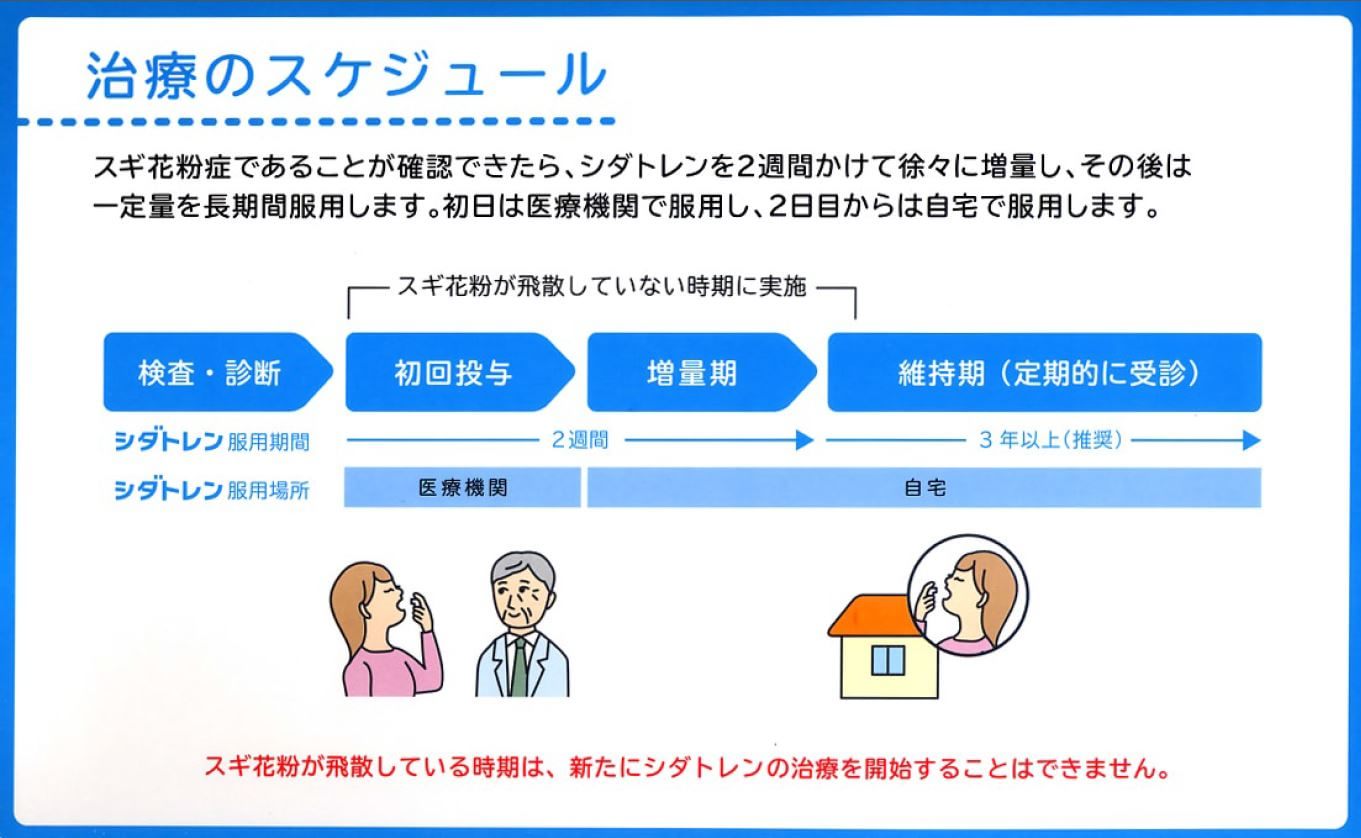

① 治療のスケジュール

>>こちらからもご覧いただけます。

② 服用方法

>>こちらからもご覧いただけます。

ご希望の方はご連絡ください。

また、秋にはダニの舌下免疫も始まる予定です。

決まりましたら、HPでお知らせいたします。

呼吸機能検査

当院では 気管支喘息の方に対しては呼吸機能検査を実施しています。肺活量や、1秒量、1秒率などの他 呼気NOについても検査しています。

呼吸機能の結果により 治療法を決定しています。

また、気管支喘息発作の状態を把握するため ピークフローの記録やぜん息日誌の

記載を参考としています。

これは気道の炎症状態を測定するもので、気管支ぜん息のコントロール状態や、鼻炎の状態がわかるものです。

少し難しいですが、小学校以上の方から測定することができます。

今まで通り、ぜん息日記や、ピークフローも大切です。

そしてこの「NO」の測定を組み合わせることによって治療方針がよりわかりやすくなります。

夏休み、何人かのかたがたの測定をして、とてもいい結果が出ました。

秋に向けぜん息のコントロールが難しくなる季節です。

また、お時間のあるときに測定に来てください。

栄養相談

管理栄養士による栄養相談を行っております。

食物アレルギー、乳食の進め方、授乳中の食事、偏食、小食、便秘や貧血、脂質代謝異常症などの栄養指導も行っています。

特に、食物アレルギーに対する、必要最小限のアレルゲン除去について、アレルゲン除去中の栄養のバランス、体重・身長などの発育も合わせて指導いたします。

必要最小限の除去食については、食物日誌などを利用し、作りやすいメニューや上手な加工品の使い方なども一緒に考えていきます。

お気軽にご相談ください。(要予約)

予防接種について

【当院では下記の予防接種を実施しています】

定期接種

Hib、小児用肺炎球菌(13価)、B型肝炎(1歳未満)、4種混合、不活化ポリオ、麻疹風疹(MR)

水痘、日本脳炎、2種混合(DT)、子宮頚がんワクチン

任意接種

ロタ、おたふくかぜ、破傷風、23価肺炎球菌、A型肝炎、4価髄膜炎菌ワクチン(メナクトラ筋注)

◎母子手帳をお忘れの方には接種できませんので、必ずご持参ください。

アレルギーの方にも接種していますので、お気軽にご相談ください。

予防接種の時間

午前9時~9時半(月~土)

午後1時~2時 (水)

午後4時~5時 (月、水、金)

その他の時間も適宜予防接種いたしますが、一般診察と一緒になることをご了承ください。

なお、院長は診察時間内随時ご希望時に接種いたします。

★妊娠希望のかたは、ご夫妻で風疹抗体のチェックをされ、抗体のない場合は

速やかに予防接種を受けてください。大阪市の場合、予防接種の費用は助成されています。

★東南アジア等に旅行される方は、できるだけA型肝炎、B型肝炎の予防接種をしておきましょう。

<インフルエンザワクチンのお知らせ>

当院では、10月13日(火) からインフルエンザワクチンの接種を開始いたします。

他の予防接種との同時接種も行います。

出来るだけご予約下さいます様お願いいたします。希望医師と希望時間をお伝えください。

今年度から、インフルエンザワクチンの内容の変更があります。

昨年度までは、A型2種類、B型1種類の入った3価のワクチンでしたが、今年度からは、A型2種類、B型2種類の入った4価のワクチンとなります。

このため、価格は昨年までの2500円から3000円に変更させていただきます。

接種回数は、13歳以上1回・12歳以下2回となります。接種間隔は2~4週間です。

卵アレルギーの方へ

インフルエンザワクチンは、発育鶏卵で増殖したインフルエンザウイルスを原材料として製造されています。このため極微量の鶏卵由来成分は残存しています。

卵アレルギーについてご心配な方は、予め受診されてご相談下さい。

よろしくお願いいたします。

<水痘が定期予防接種となりました!>

平成26年10月1日から水痘ワクチンが定期予防接種となりました。

まだ接種されていない1歳から3歳までの子どもさんは出来るだけ早期に予防接種を受けましょう。

以下厚生労働省からのお知らせです。

水痘ワクチンの定期接種は、生後12月から生後36月に至までの間にある方(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日までの方)を対象としています。

2回の接種を行うこととなっており、1回目の接種は標準的には生後12月から生後15月までの間に行います。2回目の接種は、1回目の接種から3月以上経過してから行いますが、標準的には1回目接種後6月から12月まで経過した時期に行うこととなっています。

今までに任意で水痘予防接種を受けられた方について

→すでに定期接種は終了しているものとみなされ、定期接種の対象とはなりません。

2)生後12月以降に1回の接種を行っている方:

→1 回の定期接種を行っているものとみなされます。生後12月から生後36月に至るまでの間にある(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)場合は、 過去の接種から3月以上の間隔をおいて一回の接種を行います。生後36月に至った日の翌日から生後60月に至までの間にある(3歳の誕生日から5歳の誕生 日の前日まで)場合は、定期接種を終了しているものとみなされ、定期接種の対象とはなりません。

3)生後12月以降に2回接種を行っているが、その間隔が3月未満である方:

→1 回の定期接種を行っているものとみなされます(3月以上の間隔をおいていないため、2回の定期接種を行っているものとはみなされません。)生後12月から 生後36月に 至るまでの間にある(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)場合は、過去 の1回目の接種から3月以上(2回目の接種から27日以上)の間隔をおいて1回の接種を行います。生後36月に至った日の翌日から生後60月に至までの間 にある(3歳の誕生日から5歳の誕生日の前日まで)場合は、定期接種を終了しているものとみなされ、定期接種の対象とはなりません。

<4価髄膜炎菌ワクチン(メナクトラ筋中)を始めました>

侵襲性髄膜炎菌感染症(IMD)を予防するワクチンです。2015年5月から接種できるようになりました。

髄膜炎菌は健康な人の鼻やのどの粘膜にも存在していますが、人から人へうつり鼻やのど、気道粘膜に感染し、更に全身に広がると菌血症や敗血症、髄膜脳炎などのIMDを引き起こします。

初期段階でなかなかは診断が難しく、また進行は大変速く重症化するのが特徴です。

24~48時間以内に5~10%が死亡し、回復しても10~20%の患者さんが難聴や神経障害、循環不全による壊死が原因で手足の切断などの後遺症が報告されています。

乳幼児と10代後半に感染のピークがあり、死亡率は10代で最も高いと報告されています。

日本では2011年に北九州の高校で集団感染(1名死亡)が起こり、第2種学校感染症に追加され、本年5月から任意ではありますが予防接種も実施できるようになりました。

IMDは人と人の接触が密な所で発症しやすいので、学生寮などの集団生活、食器やペットボトルなどの共有が可能性の高い人々、IMDの流行地域への渡航する人々は是非この予防接種を受けてください。

育児相談・カウンセリング

臨床心理士による育児相談、カウンセリングを行っています。

特にアトピー性皮膚炎などでの悩みやストレス、育児不安などについて、

また不登校やいじめなど日々の生活での不安などについて

お気軽にご相談下さい。(要予約)

乳幼児健診

当院では乳幼児健診を行っています。

1か月健診、6か月健診、後期健診、の他 1歳児、1歳半、2歳、3歳、

就園事前、就学前、ご希望の時期に健診いたします。

また、離乳食開始前には 食物アレルギーがご心配な方への アレルギー健診も

行っています。

子育て支援について

子育ての中で 不安なこと、聞きたいことなどございましたら、

いつでもご相談下さい。

<子育て通信を置いています。>

大阪小児科医会から、「子育て通信」が出版されました。

この子育て通信は、育児、病気、予防接種、日常生活などで保護者の方が子育ての時に 不安に思われること、知りたいことなどについて220以上の項目にわたり、小児科の専門医が心をこめて執筆いたしました。

待合室に、見本を置いていますので、一度ご覧ください。 また、ご希望の方は当クリニック、または小児科医会事務局(06―6761―761)まで ご連絡ください。

(一冊¥1000)

掲載している情報についてのご注意

医療機関の情報(所在地、診療時間等)が変更になっている場合があります。事前に電話連絡等を行ってから受診されることをおすすめいたします。情報について誤りがある場合は以下のリンクからご連絡をお願いいたします。

掲載内容の誤り・閉院情報を報告