目次

診療内容I

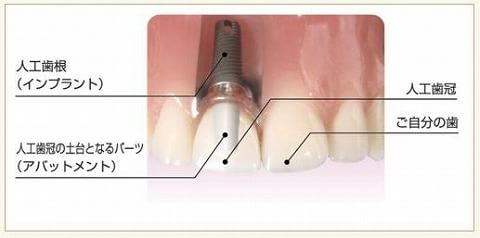

インプラント治療について歯を失ってお悩みの方のために入れ歯やブリッジなどに代わる治療法として開発されました。

口の中の審美性と機能性を追求した新しい歯科治療であり歯の失われた部分の顎の骨の中に人工的な歯根を埋め込みその上に人工歯を取り付けることで、元の歯と同じような噛む力を取り戻すことができます。

近年のインプラントの治療技術の進歩はめざましく従来では対応の難しかった骨が少ない症例や血管や神経に近接している症例に対しても造骨治療やCT診断など、安全性の高い治療が可能となりました。

また、場合によっては即日に仮歯まですすめられる治療法もあります。

ご安心ください!!

当院では患者様ごとにお口に入るタービンを含め全ての切削器具の滅菌を行っています。

治療後には唾液や血液、細菌などが付着しています。

■高圧蒸気滅菌器

高い温度と圧力で飽和水蒸気を作り、加熱することで微生物殺菌する装置です。

■滅菌パック

滅菌後、滅菌パックに入れたまま保管をすることで使用の直前まで滅菌状態が保持できます。

虫歯の原因

虫歯ができる要素には「歯の強さ」「虫歯菌」「砂糖の摂取」「時間」の4つがあります。

虫歯を作るこれらの要素のコントロールが上手くいかなかった時に虫歯が出来ます。

虫歯の原因菌(ミュータンス菌)はお口の中で砂糖を分解して粘着性のある物質をつくり、歯の表面にくっつきます。

そこで増殖して数を増やし、さらに他の細菌や食物などを取り込んで塊(かたまり)となります。

この細菌の塊のことをプラーク、あるいは歯垢といいます。

このプラークが長い間取り除かれないまま歯の表面に残っていると虫歯の原因菌が出す酸が溜まってしまいます。

その酸が歯を溶かし、虫歯を進行させてしまうのです。

●フッ素による虫歯の予防

フッ素の虫歯予防効果には、再石灰化の促進歯質の強化、虫歯菌の酵素抑制が挙げられます。

歯は虫歯菌が出す酸によって歯の表面が溶かされ虫歯になります。

しかし、唾液や歯垢の中にフッ素があると、その溶かされた歯の表面が修復されて元の健康な歯質を取り戻すことができます。

その作用を再石灰化といい、フッ素はその再石灰化作用を強化する働きがあります。

また、フッ素が歯に作用すると、表面にあるエナメル質の結晶が安定し虫歯菌の出す酸に対する抵抗力を強めます。

こばやし歯科クリニックでは、フッ素を直接歯に塗るフッ素歯面塗布法を行っています。

これは、歯ブラシや綿球、綿棒などを用いてフッ素を歯に直接、年3~4回塗布する方法です。

乳歯の生え始めから行うことができ、乳歯、永久歯にも同様の虫歯予防効果があります。

歯茎が腫れる、歯茎から血や膿(うみ)が出る歯がグラグラする、等の症状は歯周病です。

重度になると歯が抜け落ちてしまうこともあります。

主にプラークや歯石が原因で症状が現れます。

症状が軽い場合は、歯石を除去や歯ブラシの練習などで改善されますが、症状が重い場合、歯石の付着が多い場合は麻酔をして歯と歯肉の境目深くに入り込んだ歯石の除去が必要になります。

治療後も歯周病の進行を予防するためのアフターケアをきっちりと行います。

4~6ヶ月後に定期健診を受けていただきます。

●健康な歯肉と歯周病の関係

歯周病は、歯を支える歯周組織を破壊する病気で初期には自覚症状がほとんど無く、気づかない間に進行していきます。

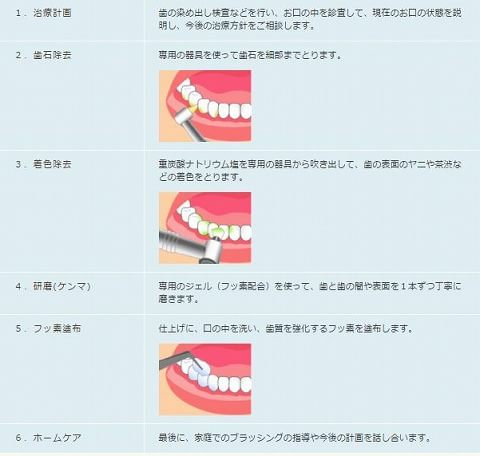

●定期的な検診とマウスクリーニング(PMTC)

当院では、担当歯科衛生士制に基づき、プロによる専用の器材を使った定期的なマウスクリーニングを実施しております。

歯の表面上の汚れ(お茶、赤ワイン、喫煙による汚れなど)も取り去ることができます。

クリーニングを定期的に行なっていると虫歯や歯周病の再発率が10分の1以下になるという北欧のデータがあります。

●PMTCとは?

PMTCは Professional Mechanical Tooth Cleaning の略で歯科医師、歯科衛生士のように特別な訓練を受けた専門家(Professional)により器具(Mechanical)とフッ化物入りペーストを用いて、全ての歯面(Tooth)の歯肉縁上及び縁下1~3mmのプラークを機械的に除去(Cleaning)する方法です。

PMTCの治療手順

審美歯科治療は見た目と機能性にこだわった治療になります。

保険適用外の治療になりますが、高度な技術と選び抜かれた材料により、価値のある治療として自信を持ってお薦めいたしますので、ぜひ一度ご相談下さい。

●メタルボンドクラウン

メタルボンドクラウンはセラミッククラウンの一種で、金属のフレーム(ベース)に白いセラミック材を焼き付けたものになります。

メタルボンドクラウンはセラミッククラウンの一種で、金属のフレーム(ベース)に白いセラミック材を焼き付けたものになります。天然の歯に近い色あいが得られ、強度的にも優れているので壊れにくく、ほとんどの部位に使用できるかぶせ物になります。

●ジルコニアクラウン(メタルフリー)

酸化ジルコニアを使用したかぶせ物です。

強度に優れ、人体に対する安全性が高いことが特徴です。

また金属を使わないので、金属アレルギーの心配がありません。

見た目も天然の歯により近く、近年注目されている素材で作られたかぶせ物になります。

●ハイブリッドインレー

日常生活でも目立ってしまう通常入れられている金や銀の詰め物を、天然の歯と同じ色あいの材料を使用することにより目立たなくさせる方法です。

見た目も美しく仕上がり、天然の歯と見分けがつきにくくなります。

日本の歯科医療は、むし歯の治療や、歯を抜いて入れ歯の治療をすることが主流で、幼少期からのむし歯や不正咬合の予防に力を入れている歯科医院は大変少ないのが現状です。

本来、人間にとって正常で自然な歯ならびは、食事や会話などの日常生活をするのに必要不可欠なものです。

しかし、どのようなかみ合わせが自然な状態かを知る人は多くありません。

欧米をはじめとする先進国の中でも、日本人の歯に対する意識の低さは周知となっています。

これは、幼少の頃よりむし歯の治療のみに目をむけ、咬みあわせの大切さを教育してこなかったことや、歯科矯正に対する正しい情報が少なかったことによります。

わたしたちは、患者さんに矯正治療の大切さをしっていただくため、最新の知識と技術を活かし、多くの正しい情報を発信していきたいと考えました。

すべての患者さんに矯正治療を勧めるのではなく、生活習慣から予防できる手立てを見つけることや、年齢に応じた最良の治療を施すことなど、画一的な発想から脱却した理想をめざします。

●入れ歯について

入れ歯(義歯)は、虫歯や歯周病で失った歯を回復するために入れる自分で取り外しをする装置です。

自分の歯が何本か残っていて、失った部分だけを補う部分入れ歯と全ての歯を補う総義歯に区別されます。

●入れ歯の種類

| 部分入れ歯 | 残っている歯にバネ(クラスプ)をかけて固定します。 失われた歯の数や部位、残っている歯の動揺度、形態によって設計が異なります。 自費診療では全く針金が見えない設計や、磁石を使った特殊な部分床義歯もあります。 |

| 総入れ歯 | 歯が一本もないところに装着する入れ歯です。 人工の歯とピンク色の樹脂で歯茎の部分(床)を、製作します。 保険診療ではすべてピンクの樹脂で床を製しますが、自費診療ではチタンなどの特殊な金属を使用することが可能です。 |

●自費診療の入れ歯

| 自費診療の入れ歯 | この入れ歯の特徴は薄くて丈夫な構造をしていることです。 金属部分は、保険で用いられる樹脂に比べると、とても丈夫で薄く、約0.5ミリの薄さで製作することが可能です。 薄い入れ歯は違和感が少なく、食事や発音もしやすくなり、快適な生活を送ることができます。 |

磁石を用いた入れ歯 | バネの部分が磁石になった入れ歯です。 バネの代わりに強力磁力で入れ歯を固定します。 バネによる歯の揺さぶりがないので、残った歯にも優しく、見た目も自然で、バネ式のものに比べ小型化することも出来ます。 |

●ホーム・ホワイトニング[ご自宅で歯を白くする]

ご自宅で手軽にできる「ホームホワイトニング」は、歯科医師の指導のもと、家庭で行うホワイトニングシステムで、1日2時間程度ホワイトニング剤を付けることにより、着色成分を取り除いて歯の自然な白さを取り戻すことができます。

クリニックでまず歯型をとり、専用のマウストレーを作製します。

そしてご自宅でそのマウストレーにホワイトニングジェルを入れていただいて、一日2時間ほど(毎日2週間程度)装着します。

一定期間ごとにクリニックで経過観察を行いますので、ご自宅で安全にホワイトニングができます。

●オフィス・ホワイトニング

オフィスホワイトニングは1回の効果が高く、短時間で負担なく、歯を白くする方法でクリニックで行うホワイトニングです。

オフィスホワイトニングは忙しい方や、この日までに白くしたいという方におススメです。

オフィスホワイトニングでは、まず歯ぐきに保護剤を塗り、それからホワイトニング剤を塗布していき、そしてホワイトニングライトを照射します。

それからホワイトニング剤を除去・洗浄し効果を確認しながら2~3回繰り返します。

おおよそ1時間以内に処置は終わります。

顎関節症とは・・・

「あごに痛みがある(関節疼痛)」

「あごが鳴る(関節雑音)」

「口が開けづらい(開口障害)」

といった症状に代表されるあごの関節に障害が起きる病気です。

上記の他にも、耳の辺りがなんとなく重い感じがする。

グッと噛みしめると違和感がある、 朝起きると口が開かなくなっていたことがある。

顎がよくはずれそうになる。関節が突っ張ったかんじで口の開閉がスムーズにいかない。

といった症状が挙げられます。

顎のまわりの筋肉によるものと、関節そのものに障害がある場合が考えられます。

病態や症状の重さによって治療法はさまざまですが、多くは2~3ヶ月ぐらいで症状が緩和されます。

症状が重く、なかなか改善しない場合には大学病院の専門医に治療を依頼する場合もあります。

診療内容II

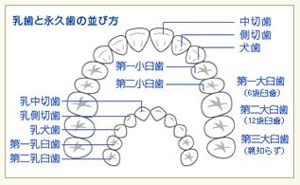

●子どもの歯について

子供の歯の生え変わりには個人差があり乳歯で3~6ヶ月位永久歯で1~2年位異なる事があります。

乳歯ははえかわるからと言っておろそかにはできません。

とても大切な役割を担っています。

乳歯の大切な役割

●食物をかむ

●発音を助ける

●顔の形を整える

●永久歯が正しくはえる案内をする

お母さんと子供の歯のケアーについて

毎日の歯磨きが大切ということはわかっていても、赤ちゃんの口に無理やりハブラシを入れて歯を磨こうとしても、なかなかうまくいくものではありません。

ステップをふんで、あせらず、楽しくハミガキをしてください。

お母さんのひざの上に赤ちゃんの頭をあおむけにのせて、やさしく話しかけながら磨いてあげましょう。はじめは、きれいに磨くことよりハミガキになれることが大切です。

まず親自身を楽しくケアをしてください。

また子供用のハブラシは特に毛のやわらかいものを探してください。

硬いものになれないように!

ケアのポイント

1、強い歯をつくる

栄養のバランスのとれた規則的な食事はお子さんの健康で丈夫な身体をつくり、むし歯に対する抵抗力を高め、歯質のよい強い歯をつくります。

2、むし歯菌を減らす

歯の表面にすみついている細菌は、300~400種類もいます。

またプラーク(歯垢)には、1mg(湿重量)あたり1億個以上も細菌がいます。

このうち、むし歯の原因となる細菌は、糖分を原料にして歯の表面をとかす強い酸を出します。

歯みがきによって、こうした細菌をできるだけ少なくします。

3、甘いもののコントロール

糖分は、むし歯菌の養分になりますから、甘いお菓子やジュースなど、糖分の多いものをできるだけ控えるようにします。

乳歯の生え変わり~6歳臼歯

小学校に入学するころから、乳歯が抜け始め永久歯が生えてきます。

この時期の口の中は、乳歯と永久歯が入り交じりデコボコして複雑です。

特に「六歳臼歯」と呼ばれる最初の永久歯は、物を噛みくだく力が一番大きく、永久歯の歯並びや噛み合わせの基本となる重要な歯。

完全に生えるまでに約1年かかるため手前の乳歯より背が低く、生えたのに気づかなかったり、歯ブラシの毛先が届きにくかったりして虫歯になりやすい状態にあります。

正しい歯の磨き方を教えたり、仕上げ磨きでお子さんの歯の健康を守ってあげましょう。

六歳臼歯が少しでもはえたらこれまで以上に良く磨きましょう。

六歳臼歯とは・・・

永久歯の中で下の前歯とともに最も早く生えてくるのが下の第一大臼歯です。

この歯は六歳頃はえてくるので六歳臼歯と呼びます。

六歳臼歯の大切さ

●最も大きく、最も噛む力が強い

●上下の噛み合わせの基準となり、他の永久歯が正しくはえるガイドとなる

六歳臼歯はむし歯になりやすい

●一番奥にはえるので気がつきにくい

●大きな歯で歯肉を破って出てくるのに時間がかかる

●乳歯より一段低いので磨きにくい

●お母さんがチェックしなくなる年頃で、自分でも完全には磨けない。

ブラッシングが大切です。

近年、コンタクト(接触)の多いスポーツ、動きの早いスポーツではあごや顔面領域のケガの発生率が高くなっています。

当院では、スポーツ時のケガ予防のためのマウスガード(マウスピース)の製作を行っています。

マウスガードは外力から顎と口のまわりへの衝撃をやわらげ、歯の破折や、顎の骨折、口の中のケガを防止するものです。

マウスガードには、スポーツ用品店などで販売されている簡易型のものもありますが、口をあけると落ちてしまったり、正しい咬み合わせができずにあごの関節を痛めてしまうなど、危険なことがあります。歯科医院で型をとって精密に作るものが安全でお勧めできます。

●口臭について

口臭の主な原因は、VSC:揮発性硫黄化合物です。

この原因となるVSCは主に舌表面の後方中央部にたまった舌苔から発生します。

(※舌苔とは、口腔内の色々な物質が垢のようにたまって堆積したものです。)

それでは、なぜ舌苔から口臭(VSC)が発生するかというと・・・

●口臭(VSC)は細菌によって作られている点

●唾液や歯垢(プラーク)の中には、大変な数の細菌がいて

食べカスなどを栄養源に増殖を繰り返している点

●細菌たちが舌苔の中にある含流アミノ酸やペプチドといった

タンパク質を分解する(腐敗作用)ことによって、VSCという口臭ガスが発生する点です。

つまり、口臭の源は口腔内に常在している細菌によって作り出されます。

唾液や歯垢(プラーク)の中には大変な数の細菌がいて、食べカスなどを栄養源に増殖をくり返しています。虫歯も歯周病も口の中の細菌によって起こりますから、こうした病気がある人はより多くの細菌が住み着いていることになります。

また、口の中を掃除しない人にもたくさんの細菌がいますので、お口が臭うというわけです。

●口臭の種類と原因

1. 生理的口臭(健康な人にも生じる)

●朝起きた時、空腹時、緊張時など誰にでもあるもの

●月経時 (排卵日前後、又は月経の一時的に増します)

●加齢による老人性口臭

●喫煙者による喫煙口臭(喫煙は歯周病の保進因子)

2. 病的口臭

●歯周病:口臭に悩む約8割に見られる病気です。

歯の表面や歯と歯肉の間に細菌の塊である歯垢(プラーク)がたまって歯肉に炎症が起こると、細菌だけでなくタンパク質を多く含む血液や膿などが増えて口臭を引き起こします。

●舌苔の汚れ:舌に付く白っぽい苔状のもののこと。

歯垢とほぼ同じ成分で口臭の原因となる。

●唾液分泌低下:唾液には食べカスをはじめとする口の中の不純物を洗い流す働きがあります。

唾液が不足すると不純物をエサにした細菌が増殖し口臭の原因になるガスを発生させるのです。

●鼻や喉の病気:慢性副鼻腔炎や咽頭炎、喉頭炎など鼻や喉の慢性的な炎症も原因となる。

虫歯、合わないつめもの、かぶせもの、義歯、口腔中の疾患、機能低下によるもの

●その他特定疾患:糖尿病・慢性便秘など

3. 精神的な病気(自臭症)

●たまたま、口臭のあるときにだれかに指摘されたことが原因で、深く悩んでしまうのが、心因性の口臭です。

※口腔内以外に原因がある場合は、他科で診てもらいましょう。

1. 受診時期について

妊娠中の歯科治療について基本的に、歯科治療を受けてはいけないという時期はありません。

つわりや早産、流産などのリスクを考慮しますと、比較的症状も少なく安定期とされる妊娠中期(5ヶ月から7ヶ月)であれば通常の歯科治療は問題ないでしょう。

胎児に影響を及ぼす可能性がある初期や、母体に負担がかかる後期は緊急を要しない限り口の中の衛生指導にとどめます。

2. 受診に際して

受付にて母子手帳を提示して下さい。

産婦人科医から注意を受けていることは担当歯科医師に伝えてください。

楽な姿勢で治療を受け、体調・気分が悪くなった時はすぐお伝えください。

3. 治療内容について

通常の歯科処置、例えば 歯石除去、虫歯治療、簡単な外科処置は行うことができますが、緊急性が無く炎症を伴わない外科処置はやはり避けるべきです。

ただし、出産までに放置すると、さらなる強い炎症をきたすと思われる病巣・歯の処置は胎児・妊婦の方の状態を考慮した上で行うこともあります。

4. レントゲン撮影について

歯科撮影は、性腺・子宮から離れており胎児への放射線の影響はほとんどありません。

地球上で1年間に浴びる自然放射線量は日本でおおよそ 2.3mSV(ミリシーベルト)です。

同じ放射線量で、デンタルフィルムは150枚以上、パノラマは100枚撮影できることになります。

当医院ではデジタルX線装置も設置しております。

デジタルX線装置では、従来のX線撮影での1/2~1/10の被曝量ですみますのでより安心して受診していただけます。

さらに撮影の際は防護エプロンを使用します。

防護エプロンの使用でX線を1/100程度の減弱させるため被曝量は限りなくゼロに近くなります。

5. 薬について

抗生物質や鎮痛剤を使用する際には注意が必要です。

抗生物質の中には胎児に悪影響を及ぼす薬があり、なるべくなら妊娠8週以内では使用しない方が良いでしょう。

薬剤アレルギーがなければ、ペニシリン系やセフェム系などの抗生物質が比較的安全とされています。

抗生物質の使用は、薬の必要性と安全性を計りにかけ必要性が明らかに重い場合の使用になります。

鎮痛薬については母体と胎児への影響を考えると、出来れば飲まない方がよいと思われますが、痛みによる精神ストレスがある場合は使用する方がいい時もあります。

その際には、比較的安全なものを選び1日1~2回程度とします。

いずれの薬剤も外科処置と同様、やむを得ない場合のみ使用します。

その場合は、妊婦さんが通っている産婦人科の先生に確認してから使うようにすることがほとんどです。

適切な使用時期、使用量、使用期間を十分考慮し、妊娠中や授乳中でも安全に使用できる抗生物質、炎症を抑える消炎鎮痛剤を選びます。

妊娠中の投与に関する安全性は確立されていませんので、治療上の有益性が危険性を上回ると判断した時に、最小限の量を投与することになります。

6. 麻酔について

基本的に局所麻酔という患部に限局して効かす麻酔ですので、母体や胎児には影響ありません。

むしろ痛みを我慢することによるストレスのほうが問題になることがあります。

7. 抜歯について

出産後まで延期が可能であれば応急的な処置にとどめておきますが、どうしても必要な場合は安定期を選んで処置をおこないます。

掲載している情報についてのご注意

医療機関の情報(所在地、診療時間等)が変更になっている場合があります。事前に電話連絡等を行ってから受診されることをおすすめいたします。情報について誤りがある場合は以下のリンクからご連絡をお願いいたします。

掲載内容の誤り・閉院情報を報告